Poesia para o país do presente

Luis Dolhnikoff (*)

- A nova obra de Régis Bonvicino

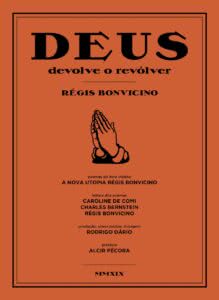

Deus devolve o revólver, a nova obra poética de Régis Bonvicino, não é um livro de poemas. É parte (16 poemas) de um livro inédito (A nova utopia). E é mais do que um livro de poemas: a publicação de Deus devolve o revólver inclui um impresso com os 16 poemas e, em paralelo, um álbum digital (streaming) com a leitura deles: por Bonvicino, pelo poeta norte-americano Charles Bernstein e pela soprano Caroline De Comi. Tudo com um potente tratamento sonoro de Rodrigo Dário, que também responde pela produção gráfica do conjunto.

O impresso funciona, portanto, como uma espécie de libreto mesmo do álbum. Pode-se (e deve-se) acompanhar a audição com o impresso à vista. A audição encorpa a leitura, que adensa a audição. Porque essa é uma poesia de uma beleza áspera e de uma imagética bruta, além de minuciosa. Disseca a seco a feiura caleidoscópica da cidade-mundo e do mundo urbanizado. E aproxima, afinal, a poesia brasileira contemporânea desse mundo até lhe roçar as chagas.

“Os poemas são muito duros”; “poemas de mastigar ruínas”; “poemas de horror”; “poesia da desgraça”: palavras de Alcir Pécora no prefácio. Em outras palavras: poesia que dá conta da grande confusão contemporânea, outro nome do mundo atual. E como tal não há outra: para os poucos leitores de poesia, é uma chance de se livrarem de muitas ociosidades poéticas e reencontrarem, ou encontrarem pela primeira vez, uma poesia forte para um tempo que devora a fraqueza. E para os infindáveis não-leitores de poesia, o mesmo.

Se essa poesia dá conta da “grande confusão”, Brasil em destaque, o Brasil e suas cidades, soma das minuciosas barbáries captadas nos poemas, não contém essa poesia: o mundo é aqui. A não ser, talvez, no sentido de que o Brasil, a grande periferia do mundo atual (ao lado da África e de zonas da Ásia), é hoje, afinal, parte de direito (sem mais desculpas, dúvidas nem explicações) desse mundo, que é uma imensa periferia de si mesmo: sem centro, controle ou sentido. Produzindo o lixo com que os consumidores de lixo produzem lixo depois de consumi-lo. Régis Bonvicino é um catador de lixo.

A obsessão obscena dos selfies que espelham e espalham o feio narcisismo da mediocridade militante das massas tem seu exato oposto na poesia de Bonvicino: ela é feita da reconstrução verbal de sucessivos takes que os olhos do poeta capturam ao redor.

sucateiro rastafári

sentado na mureta, cabeça baixa

sob as palmeiras do largo

pés na mochila, garrafas pet

player do ecossistema global

um rato entra no bueiro.

O relógio da Luz

sob um sol de rachar

daqui é apenas uma torre

o vapor sobe do asfalto.

Cicatriz na cara da puta

pista dupla, atravessa a avenida

short verde, blusa regata

cabelo curto, o michê esfria

os muros exalam um cheiro de urina.

A noite abate o dia

um cachorro fareja,

tranquilo, a calçada limpa,

outro, órfão de um noia,

uiva na esquina.

(“Luz”, pp. 34)

Frases paralelas, gramaticalmente, ou seja, sem subordinação gramatical (paratáticas), recriam a parataxe (o paralelismo) geral de cenas feitas de fragmentos próximos, mas estanques (cenas-colagens), e de um pensamento que já não tenta ordená-las, por sabê-las não ordenáveis. Des-ordem: outro nome do caos. A poesia de Bonvicino recria o caos.

O recurso da ordeira subordinação gramatical é, então, substituído pelo encadeamento versal: pelo uso intensivo do enjambement (figura de linguagem central desses poemas), em que a frase é interrompida num verso para prosseguir no próximo: “player do ecossistema global / um rato entra no bueiro”. A frase natural, que seria “player do ecossistema global, um rato entra no bueiro” (e que, noutro sentido, de natural não tem nada, pelo choque semântico), cortada e acrescida de uma pausa, faz de “um rato entra num bueiro” também uma afirmação em si, com maior força visual. Além disso, há ainda o uso simultâneo da biunivocidade (com o perdão do termo), ou seja, da frase que se projeta em duas direções, antes e depois. Pois na verdade “player do ecossistema global” se refere ao “sucateiro rastafári” agora longínquo no primeiro verso. Mas a contiguidade de “um rato entra no bueiro” a torna também referente a este. Em suma, o que seria somente paralelismo frasal se transforma, nas mãos de um poeta sintaxeador (na expressão de Mallarmé), uma multifacetada multiplicação de relações e de sentidos. Possível definição, aliás, da própria linguagem poética.

2. Hiper-modernismo

Não existe o que certo modismo pretendia ainda há pouco, chamado “pós-modernismo”. Pois ser “pós alguma coisa” não é ser nada em si (pode-se falar, por exemplo, em “tempos pós-utópicos” – e o novo livro de Bonvicino se chama A nova utopia –, mas se trata, nestes casos, justamente de tempos, de antes e depois etc.). Além disso, moderno (modernus) significa simplesmente contemporâneo. Estamos condenados à modernidade. Mesmo porque, tudo o que de mais fundamental a define, a liberdade e a iniciativa individuais, o capitalismo, o economicismo, o cientificismo, os modismos ideológico-culturais etc., para o bem e para o mal, está longe de acabar (e quando o fizer, levará consigo, provavelmente, a própria civilização). Bonvicino não é (ninguém o é), portanto, um poeta “pós-moderno”. Mas é, em compensação, um poeta hiper-moderno. E aqui o prefixo enfatiza os dois principais significados de ser moderno: o de ser contemporâneo e de pertencer profundamente à linhagem do modernismo. Pode-se então perguntar o que significa ser hiper-contemporâneo. Em termos simples, não ser uma avestruz, que nada vê do seu entorno por enterrar a cabeça, ou não ser um idiota, que vislumbra apenas seu umbigo (do grego idiotés, próprio, privado). Em suma, ser hiper-contemporâneo é não sê-lo passivamente, por mera casualidade temporal, mas, ao contrário, pôr a mão na massa, em tempos em que multidões de avestruzes costumam ser do tipo idiota, que enterram a cara na própria cara, seja fisicamente, nos selfies e em suas variações – postagens infindáveis sobre tudo e sobretudo sobre nada nas “redes” –, seja metaforicamente, por aderência enfática às pequenas crenças das ainda menores ideologias do momento – de que a poesia, regra geral, também está gravemente contaminada. Além disso, Bonvicino que apreendeu e recriou todas as inumeráveis lições e conquistas dos modernismos, para torná-las (ou mantê-las) uma vez mais contemporâneas.

o corpo do cara ficou odara (p. 17)

Sintaxe coloquial (“o corpo do cara…”) e alta densidade rítmica e morfossemântica (ou formal e semântica) em palavras curtas, todas de duas sílabas, e CORpo aliterando com CaRa e fiCOu, e cara rimando internamente com odara.

um galho da tipuana atravessa o arame farpado (p. 25)

Síntese radical e inversão imagética do famoso dístico de Ezra Pound, “a aparição desses rostos na multidão: / pétalas num ramo escuro, húmido”, com o ramo emergindo do arame a substituir as pétalas a aparecer no ramo. O que ressalta outra característica da poesia de Bonvicino: a força de suas imagens e de suas metáforas, construídas em linguagem dura, direta, com densa trama sonora – e que surgem em rápida sucessão:

a nova utopia é uma borboleta negra (p. 13)

uma estante de livros num banheiro (p. 14)

urubu bica pedregulho (p. 18)

goiabas apodrecem em autópsia mútua (p. 27)

deus devolve o revólver (p. 41)

Mantive a ordem original para demonstrar, pela numeração das páginas, a última afirmação. Volto agora ao “hiper-modernismo” do verso da página 18: um urubu bica um pedregulho, microcena de máxima secura, que a sonoridade e a sintaxe do verso recapturam, e também “urubu / bica [d’água] / pedregulho”, descrição seca de um flagrante formado por esses três parcos elementos. Dois versos em um (e os dois mutuamente impregnados): multiplicidade de significados com pouquíssimos significantes (polissemia)

Toda grande arte é, no fundo, realista. A poesia de Bonvicino é radicalmente realista. A realidade talvez não possa ser apreendida. Mas a poesia (certa poesia) talvez seja a única linguagem capaz de arrancar a capa da opacidade cotidiana das palavras, e lhes devolver a dura aspereza das denotações.

3. Urbi et orbi

Uma das inúmeras heranças dos modernismos (de 22 às décadas de 1950-1970) foi a adoção, e a difusão desenfreada, da forma haicai, que tem marcado sabor oriental e antirracionalista, pois sua imagética é espontaneísta, além de “natural”: em suma, contracultural – e, também por isso, praticada até a náusea até hoje (somado ao texto curto e à simplicidade acessível, tornou-se uma das formas poéticas mais difundidas na “rede” em tempos de rapidez, superficialidade e desatenção). O problema é que essa famosíssima “forma haicai” nada tem, afinal, do original japonês que lhe daria o pretendido pedigree. O haicai não é uma forma (mas um tipo de registro neutro), não tem três versos (muitos têm quatro), não tem versos (medida estrutural ocidental sem correlato em japonês), seus “versos” não têm 5 / 7 / 5 sílabas (mas “unidades de tempo” nipônicas que resultam em outras contagens).

Régis Bonvicino não faz teoria sobre isso, mas, em compensação, numa informada e desinformante iconoclastia hiper-modernista, que inclui ironia, inversão de expectativas, subversão dos elementos etc., destrói o pretenso haicai ocidental (além de brasileiro, também beletristamente adotado na França “orientalista” da Belle Époque – entre tantos outros –, e outra vez no tempo da contracultura e depois), utilizando os elementos desse simulacro para criar um simulacro do simulacro. Incluindo a perfeita recriação das convenções, como as medidas silábicas e o “verso de estação” ao final de cada terceto (seu “haicai” para acabar com o “haicai” tem múltiplos “haicais”), com espaço para uma irônica referência metalinguística no verso “em nome de Buda” (o haicai ocidental foi criado, ao fim e ao cabo, “em nome de Buda” – na verdade, do budismo de butique –, e nada mais).

O resultado é o nada delicado (além de nada “oriental”, nada “naturalista”, todo urbano e todo antizen) poema “Haiku” (pp. 33-34), que trata, não de flocos brancos de neve caindo sobre pétalas rosadas de cerejeira, mas de cristais de crack ao lado de um frasco usado de yakult (marca de real origem japonesa, tornada lixo brasileiro). Fazendo assim uso da “forma haicai” para lhe arrancar da exiguidade vocabular, que de fato possui, apesar de tudo, uma aspereza e uma agressividade insuspeitadas. Construídas sobre versos nominais, substantivos, secos, paratáticos (em 33 versos, apenas dois verbos), que acentuam duramente o ritmo; sobre um vocabulário em que dominam, formalmente, vogais tônicas abertas, agudas, e, semanticamente, a palavra-refrão “porrada”; e sobre relações sonoras em que predomina a rima imperfeita, “quebrada”, que é a assonância (rima das vogais finais), em grupos vocabulares de alta ressonância, como porrada / lata / ágata, noia / dobra, púrpura / Incrível Hulk / fúcsia / Yakult. O Japão, em cujas cidades não faltam rígidos cocainômanos engravatados, uniformizadas prostitutas adolescentes de cabelos rosa (como uma flor de cerejeira…), produtivismo corporativo, produtos trash, multidões urbanas errando mesmerizadas em ambientes dominados pela agressividade fria de neons desenfreados espalhando logomarcas e slogans, mais do que plácidos jardins de pedra e delicadas personagens em vestes de seda vagando entre pagodes silenciosos a recitar seus tankas, o Japão é afinal aqui (ainda que aqui não seja afinal o Japão).

Pedra no cachimbo

Estação da Luz: porrada

Verão, sol lilás

Pedra, narguilé

Doce como mel: porrada

Verão, o sol âmbar

É o Incrível Hulk

Um avião nos pés: porrada

Janeiro, sol púrpura

Uns tragos na lata

De asas já nos pés: porrada

Março, sol turquesa

Cachimbo, cristal

Braços alados, porrada

Março, um raio fúcsia

Lata sem anel

O anu bica o olho do noia

Isqueiro na dobra

Pedra no cachimbo

Arco-íris nos pés, porrada

Dezembro, sol sépia

Canudo, Yakult

Mãos lixam o céu, porrada

Março, sol magenta

Cachimbo na roda

Garras de tigre, porrada

Janeiro, sol jade

Em nome de Buda,

Nada obstante uma brisa

Verão, sol sem cor

Cavalo, porrada

O tubo de pvc

Outono, sol ágata

4. Meu Brasil extremamente brasileiro

O fracasso civilizatório do Brasil não pode ser exagerado. Mas pode ser sintetizado: 60 mil assassinados por ano, quase 200 por dia, todo santo dia, número maior que qualquer guerra civil; todas as cidades cercadas de favelas (que não se salvam ao serem chamadas de “comunidades”), todas as favelas tomadas por milícias, 200 cadáveres por dia; prisões e presídios que Dante não conceberia, mantidos pelo Estado; hospitais públicos que Dante não, escolas públicas que; nenhum Nobel; catástrofes não naturais todo dia santo, brumas de lama em Brumadinho, queimadas como de napalm na Amazônia, a grande cloaca da Baía da Guanabara, Bahia de nenhum santo, igrejas gotejando a água profana de mil mijadas, praias esgotadas de esgoto, águas que se misturam ao óleo, águas secas, veneno na seiva dos vegetais, veneno nas veias dos que comem; os que comem; os que curram; os que urram; sociopatas de terno e gravata; uma polícia psicopata; a anemia crônica da academia; a alegria pedestre do carnaval; o anencéfalo ódio multifragmentado e totidesinformado da rede; retorcidas torcidas de futebol enredadas na ansiedade monótona de mais um gol, 7 x 1 para a Alemanha, ex-campo de extermínio, não na quadra de futebol, mas no campo da civilização. Em transe, arquejando na arquibancada, o exaltado culturalismo nativo (“sambante civilização mestiça” ou coisas parecidas) jamais explica ou justifica nada, porque ilusão barata. Segundo as melhores informações disponíveis, o futuro do Brasil é seu passado. Uma única enorme senzala (o maior e mais longevo país escravocrata) pontuada de casas-grandes sem qualquer grandeza. Qualquer semelhança não é nenhuma coincidência.

Régis Bonvicino não nomeia (discursos externos ou de tribuna) o estranho país do passado permanente. O país do eterno presente. O país do caos em coma. O país de lama, merda e lágrimas. O país de cidades só subúrbios. O país periférico feito de sombrias periferias. O país da grande dor sem anestésicos. O país anestesiado. O gigantesco anão deitado para sempre em poça esplênica. O país afinal atualizado pela brasilização global do capitalismo tardio. Bonvicino não o nomeia, como anotei. Bonvicino o disseca vivo. Ou morto.

(*) Escritor, tradutor, crítico literário e editor.